Die Zeit damals |

|

Die Zeit damals |

|

Wir reisen in das sechste vorchristliche Jahrhundert nach Ägypten. Jahr für Jahr überschwemmt der Nil die Fluren, zerstört die ausgemessenen Gemarkungen. Wenn die Fluten sich verlaufen haben, dann eilen unzählige Feldmesser hinaus auf die Schlammflächen, schlagen Pflöcke ein, verbinden sie mit Messschnüren und rechnen, bis jedem Grundbesitzer wieder seine Felder zugeteilt sind.

|

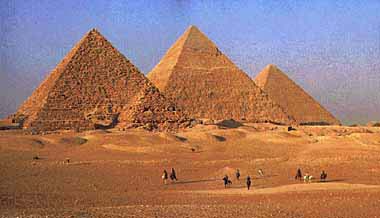

Auf diese blicken in majestätischer Ruhe erhabene Bauwerke herab. Pyramiden mit scharfen Kanten, spiegelglatten grauen polierten Flächen. Über und über bedeckt mit grell bunten Hieroglyphen. Warum stehen sie so unwahrscheinlich regelmäßig, so streng geometrisch da, diese Pyramiden? |

Das Geheimnis ist die Architekturgeschicklichkeit, unterstützt von Seilspannern und Geometern, die aus dicken Papyrosrollen allerlei Formeln herauslesen und sie anwenden. Sie kennen genaue Verfahrensweisen, um rechte Winkel zu bestimmen. Es ist ihnen bekannt: Bildet man aus Seilen ein Dreieck mit den Seiten von 3, 4 und 5 Einheiten und legt es durch Pflöcke an den Knotenpunkten dieser Seile fest, dann entsteht stets ein unbedingt verlässlicher rechter Winkel im Punkt des Zusammenstoßens der Seiten 3 und 4.

Auch das Zweistromland des Euphrat und Tigris, das zu dieser Zeit von den Persern beherrscht wird, ist uraltes Kulturland. Sumerier und Akkadier, Assyrier und Babylonier haben hier gedacht, gekämpft, geackert, einander vernichtet und sich miteinander vermischt. Auf Tausenden von Tontäfelchen wurde gerechnet. Das letzte Ziel der Rechnungen hier ist nicht so sehr auf die äußere Gestaltung gerichtet wie im Lande der Ägypter.In Babylon und rundum im Zweistromland, blickt man zum Himmel. Die Chaldäer sind die besten Astronomen der bekannten Welt. Sie berechnen Verfinsterungen der Sonne und des Mondes voraus, prüfen und bestimmen den Kalender und wissen sehr genau Bescheid um die Winkel, unter denen die Gestirne erscheinen und untertauchen, und um die Bahnen, die von den Planeten durchlaufen werden. Ihnen ist ebenso eine Näherungsrechnung der Rechtsdiagonalen bekannt, woraus sich schließen lässt, dass sie Methoden zur Berechnung eines rechtwinkligen Dreiecks beherrschen.

In Indien erscheinen sehr große Zahlen. Von den Indern weiß man nur, dass sie in ungeheuren Zahlen schwelgen und dass sie eigene Worte für Zahlen besitzen. In ihrem uralten Epos Mahabharatam ist von 24·1015 Göttern die Rede und Gautama Buddha soll 600.000 Millionen Söhne gehabt haben.

In der Zeit, durch die wir fliegen, rechnen auch fleißige Chinesen mit "Rechenbrettern", bei denen Kügelchen auf Drähten aufgereiht sind. Und ganz fern im Westen hält das amerikanische Reich der hochzivilisierten Majas, ohne Zusammenhang mit all den bisher von uns besuchten Völkern, Staat und Verwaltung, Handel und Kalender mit gut erdachten Ziffernsystem in Ordnung.

Sowohl den Indern als auch den Chinesen sind die Möglichkeiten zur Herstellung und Berechnung von rechtwinkligen Dreiecken geläufig.

An den Ufern des Mittelmeeres jedoch ist ein großes Werden und eine wunderschöne Geburt im Gange. Auf den Inseln, die wie im Traum in heiteren blauen Wassern liegen, an deren Hängen glühender Wein reift, und auf dem Festland, in der Rosenstadt Milet, erfasst eine unentrinnbare Sehnsucht Einzelne. Die Sieben Weisen Griechenlands stehen plötzlich vor den erstaunten Augen der Mitwelt, und einer dieser Weisen heißt THALES von Milet. Seine Landsleute halten ihn schon als Jüngling für ein großes Licht des Geistes und des Wissens. Er hat die Kunde vernommen von tieferer, älterer, klarer Weisheit und besteigt ein Schiff um in die Welt zu fahren.

Lit: COLERUS, Von Pythagoras bis Hilbert, Karl H. Bischoff Verlag, Berlin 1942